Fenomena Pergundikan merujuk pada hubungan di luar pernikahan yang melibatkan pria dan wanita dalam ikatan personal atau domestik tertentu, sering kali tanpa adanya legitimasi formal melalui institusi pernikahan. Dalam sejarah, fenomena ini telah menjadi bagian dari berbagai budaya dan masyarakat dengan alasan yang beragam, mulai dari motif ekonomi hingga aspek sosial dan budaya yang kompleks. Fenomena Pergundikan sering kali memiliki konotasi berbeda tergantung pada norma masyarakat tertentu, serta perubahan nilai-nilai sosial dari masa ke masa.

Secara historis, fenomena pergundikan pernah menjadi praktik yang lazim, terutama di kalangan kelompok masyarakat kelas atas. Di lingkungan kerajaan atau keluarga bangsawan pada masa lalu, pergundikan terkadang dianggap sebagai cara untuk menunjukkan status sosial atau memastikan penerus garis keturunan. Wanita yang menjadi gundik umumnya berasal dari kelompok sosial yang berbeda dibandingkan istri sah. Mereka sering kali tertarik pada hubungan ini karena peluang ekonomi atau keinginan untuk menaikkan derajat sosial mereka.

Dalam konteks budaya tertentu, fenomena pergundikan mendapatkan legitimasi tertentu, meskipun sering kali tidak setara dengan pernikahan formal. Misalnya, di beberapa masyarakat tradisional Asia, ada pengakuan terhadap status khusus untuk wanita yang menjadi gundik seorang pria kaya atau berkuasa. Sementara itu, dalam banyak tradisi Barat abad pertengahan, fenomena serupa sering kali terjadi secara tersembunyi dan tidak mendapatkan penegasan publik yang resmi.

Namun, persepsi terhadap fenomena pergundikan mengalami perubahan signifikan seiring perkembangan masyarakat modern. Ketika nilai-nilai seperti kesetaraan gender, moralitas, dan hak asasi manusia mulai diutamakan, fenomena pergundikan banyak dipandang bertentangan dengan norma-norma ini. Perdebatan terkait fenomena ini tetap relevan dan menimbulkan pertanyaan tentang konsep keluarga, hak individu, serta dampak sosial dan hukum pergundikan dalam masyarakat saat ini.

Pergundikan di Masa Lalu: Praktik yang Diterima atau Dianggap Tabu?

Fenomena Pergundikan, terutama di masa-masa kerajaan dan kolonial, menjadi salah satu fenomena sosial yang sangat dipengaruhi oleh konteks budaya, politik, dan ekonomi pada saat itu. Dalam masyarakat tradisional, pergundikan banyak ditemukan di kalangan bangsawan, ningrat, dan tokoh terpandang. Praktik ini sering kali diterima sebagai bagian dari struktur sosial, di mana laki-laki berstatus tinggi memiliki gundik selain istri sah. Namun, pandangan terhadap pergundikan tidak seragam, sehingga memunculkan perdebatan: merupakan praktik yang “normal” atau tabu?

Dalam beberapa budaya Nusantara, memiliki gundik dianggap sebagai simbol kekuatan dan status sosial. Para penguasa atau pejabat tinggi sering kali mempraktikkan fenomena pergundikan karena dianggap mampu menunjukkan kemakmuran serta kekuasaan mereka. Dalam konteks ini, pergundikan lebih dipandang dari sisi legalitas sosial, dengan pola relasi yang tunduk pada norma tertentu dalam komunitas mereka.

Namun, di sisi lain, fenomena pergundikan tidak lepas dari kritik. Beberapa kelompok masyarakat menganggapnya sebagai tindakan yang mengabaikan moralitas dan keadilan, khususnya terhadap perempuan. Laki-laki yang berpoligami atau memiliki gundik sering dianggap memberikan standar yang tidak setara terhadap pasangan mereka. Dalam masyarakat yang lebih patriarkis, perempuan dalam posisi gundik sering kali dilihat sebagai objek atau bahkan aset, ketimbang individu yang memiliki hak dan martabat.

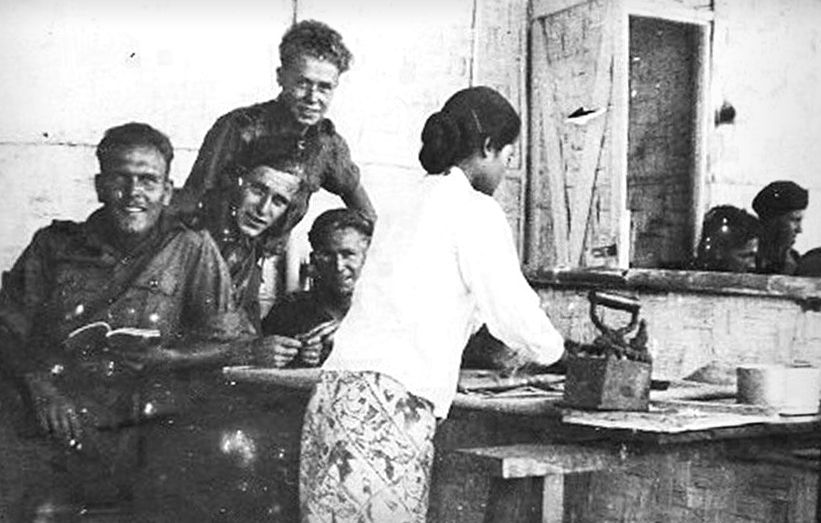

Selama masa kolonial, pandangan terhadap fenomena pergundikan semakin kompleks. Pergundikan kerap diwarnai oleh unsur rasial dan ekonomi, dengan perempuan lokal dijadikan gundik oleh pria Eropa sebagai konsekuensi dari dominasi kolonial. Praktik ini menimbulkan perdebatan yang melibatkan nilai-nilai tradisional versus etika universal modern pada abad berikutnya.

Saat ini, fenomena pergundikan dalam sejarah sering menjadi bahan diskusi tentang bagaimana norma sosial berkembang dan bagaimana hak-hak perempuan mulai disuarakan lebih tegas.

Pandangan Masyarakat Kontemporer terhadap Pergundikan

Pandangan masyarakat terhadap praktik fenomena pergundikan di era kontemporer menunjukkan beragam perspektif yang dipengaruhi oleh latar belakang budaya, agama, pendidikan, dan pengalaman hidup. Meskipun praktik ini sudah tidak sejalan dengan norma hukum modern dan dianggap tabu di banyak negara, pergundikan tetap menjadi isu yang memicu diskursus sosial yang kompleks.

Sebagian masyarakat memandang fenomena pergundikan sebagai residu dari tradisi masa lalu yang tidak dapat diterima di era modern. Perspektif ini sering kali didasari pada prinsip kesetaraan gender dan hak asasi manusia. Kelompok ini menyoroti bahwa pergundikan bertentangan dengan nilai-nilai emansipasi perempuan yang telah diperjuangkan selama beberapa dekade terakhir. Selain itu, mereka mencatat bahwa hubungan semacam ini sering kali melibatkan ketidakseimbangan kekuasaan yang dapat merugikan pihak tertentu, terutama perempuan.

Namun, ada pula kelompok yang melihat fenomena ini melalui lensa kultural dan historis. Mereka berpendapat bahwa dalam konteks tertentu, fenomena pergundikan memiliki fungsi sosial, seperti menjaga stabilitas keluarga atau memenuhi kebutuhan tertentu ketika sistem hukum pernikahan konvensional tidak memadai. Meskipun demikian, pandangan ini tetap menjadi minoritas, terutama di kalangan generasi muda yang lebih cenderung menolak praktik tersebut.

Diskusi mengenai fenomena pergundikan juga meluas ke media sosial, menciptakan ruang debat yang sering kali penuh dengan polarisasi. Di satu sisi, terdapat kritik keras terhadap individu atau institusi yang diduga mendukung praktik ini; di sisi lain, ada narasi yang mencoba memahami dimensi sosial yang lebih luas. Hal ini menunjukkan bagaimana isu ini masih relevan dalam konteks masyarakat modern meskipun telah banyak mengalami perubahan nilai dari masa ke masa.

Faktor-Faktor yang Membentuk Pandangan Berbeda soal Pergundikan

Pandangan terkait fenomena pergundikan di masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari sudut pandang budaya, sejarah, agama, hingga perubahan sosial. Beragamnya latar belakang individu atau masyarakat turut andil dalam membentuk perbedaan persepsi terkait praktik ini. Berikut adalah beberapa faktor utama yang memengaruhi pandangan tersebut:

1. Konteks Budaya

- Budaya lokal berperan signifikan dalam membentuk pandangan masyarakat tentang fenomena pergundikan. Di beberapa wilayah, pergundikan dianggap sebagai bagian dari tradisi yang telah ada sejak masa lampau.

- Norma budaya tertentu dapat menerapkan interpretasi yang lebih fleksibel, sehingga membuat praktik ini diterima sebagai bagian dari struktur sosial tradisional.

- Namun, di daerah lain, budaya yang menjunjung tinggi nilai monogami cenderung menghakimi fenomena pergundikan secara negatif.

2. Pengaruh Sejarah

- Pada era kolonial, praktik fenomena pergundikan banyak dipraktikkan sebagai bentuk hubungan ekonomi dan sosial antara kelas penguasa dan rakyat biasa. Jejak sejarah ini secara tidak langsung membentuk sudut pandang masyarakat terhadap status seseorang yang terlibat dalam praktik ini.

- Perubahan sikap terhadap pergundikan sering kali mengikuti perubahan sosial yang terjadi dari satu era ke era berikutnya.

3. Nilai Agama

- Agama memainkan peran besar dalam pembentukan persepsi publik terhadap fenomena pergundikan. Beberapa ajaran agama memberikan panduan yang jelas terkait masalah hubungan di luar pernikahan, sehingga menentukan boleh atau tidaknya praktik seperti ini.

- Interpretasi agama yang berbeda-beda di tiap komunitas juga menciptakan variasi dalam penerimaan atau penolakan terhadap fenomena ini.

4. Perubahan Sosial dan Modernisasi

- Modernisasi menantang norma-norma tradisional, termasuk praktik fenomena pergundikan. Kesetaraan gender yang semakin ditekankan dalam era modern memengaruhi cara masyarakat memandang hubungan yang dianggap tidak setara atau tidak resmi.

- Teknologi komunikasi juga memberikan akses yang lebih mudah bagi individu untuk mendiskusikan dan menilai ulang konsep-konsep tradisional seperti pergundikan.

5. Faktor Ekonomi

- Kondisi ekonomi sering kali menjadi latar belakang praktik fenomena pergundikan. Ketimpangan ekonomi dapat menciptakan situasi di mana seseorang merasa terpaksa atau bahkan memilih untuk menjadi bagian dari hubungan yang tidak didasarkan pada pernikahan resmi.

- Persepsi terhadap hal ini terkait erat dengan stratifikasi sosial, yang memberikan pengaruh berbeda pada kelompok masyarakat miskin dan kaya.

Perbedaan faktor-faktor tersebut menjadikan pandangan soal fenomena pergundikan tetap kompleks dan sering kali bersinggungan dengan nilai-nilai pribadi maupun sosial yang dianut masing-masing individu atau komunitas.

Peran Media dan Representasi Pergundikan dalam Budaya Populer

Media memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap fenomena pergundikan. Baik melalui film, televisi, buku, maupun platform digital, berbagai bentuk representasi sering kali menciptakan narasi yang bisa memengaruhi pandangan publik, baik secara positif maupun negatif. Dalam konteks budaya populer, tema fenomena pergundikan kerap diromantisasi atau dimaknai dengan sudut pandang tertentu, menciptakan ambiguitas antara realitas dan fiksi.

Di dunia film dan sinetron, fenomena pergundikan sering kali digambarkan sebagai drama yang melibatkan kekuatan, kekuasaan, dan intrik emosi. Misalnya, kisah hubungan rahasia antara pria kaya yang berpengaruh dengan perempuan muda sering diangkat sebagai daya tarik utama dalam narasi tersebut. Representasi semacam ini dapat dengan mudah menormalisasi atau bahkan mengglorifikasi praktik tersebut, tanpa mengeksplorasi dampak sosial, moral, atau emosional yang lebih luas. Saat hal ini terjadi, media gagal memberikan konteks yang seimbang dan kritis.

Platform digital seperti media sosial dan YouTube juga memainkan peranan penting dalam menyebarluaskan wacana terkait pergundikan. Beragam konten dari influencer atau kreator sering kali mengangkat isu ini melalui sudut pandang pribadi, yang tidak jarang bias. Akibatnya, opini dan stigma masyarakat dapat dengan cepat terbentuk meskipun kurang didukung fakta yang akurat atau diskusi mendalam.

Namun, beberapa karya budaya populer dan media juga mencoba menghadirkan dimensi yang lebih kritis dalam menyoroti fenomena pergundikan. Beberapa penulis dan pembuat film, misalnya, berupaya menggali aspek realitas pergundikan yang melibatkan ketimpangan gender, kekerasan emosional, atau ketidakadilan ekonomi yang sering menjadi landasan fenomena ini.

Meski demikian, tantangan utama tetap ada: bagaimana media dapat menjadi alat edukasi yang berimbang sambil tetap mempertahankan daya tarik budaya populer. Dengan peran besarnya dalam membentuk opini publik, penting bagi media untuk menghadirkan representasi yang tidak hanya menarik, tetapi juga bertanggung jawab.

Implikasi Gender: Pergundikan dalam Perspektif Feminisme

Pergundikan, sebagai institusi sosial yang telah ada dalam berbagai budaya dan masyarakat, sering kali dikritik dari sudut pandang feminisme. Perspektif feminisme melihat pergundikan sebagai bentuk relasi kuasa yang tidak setara, di mana posisi perempuan sering kali tereduksi menjadi objek kepuasan atau simbol status. Hal ini berkaitan dengan ketidaksetaraan gender yang telah mengakar dalam struktur masyarakat, yang membatasi kebebasan perempuan untuk menentukan nasibnya sendiri.

Dari kaca mata feminis, pergundikan cenderung merefleksikan dominasi laki-laki atas perempuan, dilanggengkan oleh norma-norma patriarki. Dalam relasi ini, perempuan yang menjadi gundik sering kali tidak memiliki otonomi penuh dalam hidupnya. Pilihan mereka pada umumnya dipengaruhi oleh tekanan ekonomi, norma sosial, atau ketidakmampuan untuk mengakses pendidikan dan kesempatan yang setara. Hal ini menimbulkan pertanyaan: apakah perempuan dalam situasi seperti ini benar-benar memiliki kebebasan untuk memilih?

Selain itu, feminisme juga menyoroti dampak emosional dan psikologis yang dihadapi perempuan dalam sistem pergundikan. Ketidakpastian dalam status mereka, baik secara sosial maupun hukum, dapat membuat perempuan ini rentan terhadap eksploitasi. Di sisi lain, pandangan masyarakat yang sering kali menstigma perempuan dalam relasi semacam ini memperburuk marginalisasi mereka, menciptakan lapisan diskriminasi lain.

Melalui perspektif gender, analisis terhadap pergundikan juga memperlihatkan bagaimana struktur ini tidak hanya merugikan perempuan, tetapi juga menghambat progres untuk mencapai kesetaraan gender. Debat feminis menekankan pentingnya memberantas praktek-praktek yang mengakar pada ketidakadilan demi menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan setara bagi semua pihak. Dengan demikian, pergundikan menjadi refleksi kompleksitas interseksionalitas di mana isu-isu kelas, ekonomi, dan budaya saling bersinggungan dengan isu gender.

Hukum dan Regulasi yang Berkaitan dengan Pergundikan di Indonesia

Pergundikan, yang sering kali dipahami sebagai hubungan tanpa ikatan pernikahan formal, memiliki implikasi hukum dan sosial dalam konteks Indonesia. Sistem hukum di Indonesia didasarkan pada kombinasi hukum adat, hukum agama, dan hukum nasional. Dalam konteks pergundikan, peraturan yang berlaku cenderung merujuk pada aspek hukum perdata, pidana, serta nilai-nilai keagamaan dan budaya yang berlaku di masyarakat.

1. Hukum Perdata dan Hubungan Tidak Resmi

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa pernikahan hanya sah jika dilakukan menurut hukum agama masing-masing pihak dan dicatatkan secara resmi. Dalam hubungan pergundikan, ikatan tersebut tidak tercatat, sehingga anak yang lahir dari hubungan semacam ini sering kali menghadapi kesulitan hukum terkait status perdata, termasuk hak waris dan pengakuan identitas.

2. Aspek Pidana yang Relevan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat pasal-pasal yang relevan terkait tindakan kesusilaan. Perzinahan, misalnya, adalah tindakan pidana jika dilaporkan oleh salah satu pihak yang dirugikan, seperti pasangan resmi (suami atau istri). Namun, hubungan di luar nikah yang tidak melibatkan pihak ketiga sering kali sulit dijerat hukum langsung selama tidak ada aduan.

3. Hukum Agama dan Moralitas Publik

Dalam masyarakat Indonesia, hukum agama memainkan peran penting. Banyak ajaran agama mengecam hubungan di luar nikah, termasuk pergundikan, karena bertentangan dengan norma moral dan etika dalam masyarakat. Hal ini sering kali memicu stigma sosial terhadap individu yang terlibat dalam hubungan semacam ini.

4. Pengaruh Regulasi terhadap Opini Publik

Selain hukum yang tertulis, opini publik dipengaruhi oleh regulasi formal dan norma adat. Pemerintah melalui berbagai kebijakan juga terus mengupayakan perlindungan anak dan hak-hak perempuan dalam konteks hubungan tidak resmi, meskipun implementasinya sering kali menghadapi tantangan.

Maka, kasus pergundikan tidak hanya mencerminkan kekosongan dalam regulasi tetapi juga memperlihatkan kompleksitas antara hukum formal, adat, dan praktik sosial.

Dampak Sosial dan Psikologis Pergundikan terhadap Individu dan Komunitas

Fenomena pergundikan memiliki konsekuensi yang signifikan baik pada tingkat individu maupun komunitas. Secara sosial, pergundikan sering kali menantang nilai-nilai dan norma yang telah mapan dalam suatu masyarakat. Hubungan yang berstatus informal ini dapat memicu perdebatan di tengah masyarakat mengenai moralitas, keadilan gender, serta hak individu yang terlibat. Dalam banyak kasus, stigmas dan pandangan negatif terhadap individu yang terlibat dalam hubungan semacam ini sering muncul, sehingga menciptakan diskriminasi sosial yang sistematis.

Dampak psikologis pada individu yang terlibat dalam hubungan pergundikan juga tidak dapat diabaikan. Individu, terutama perempuan, sering kali merasa terisolasi karena tekanan sosial dan kecaman yang datang dari lingkungan sekitarnya. Perasaan tidak dihargai, kecemasan, dan depresi menjadi masalah psikologis yang umum dialami. Selain itu, ketidakjelasan status hubungan sering kali menghasilkan ketidakstabilan emosional dan rasa tidak aman yang berkepanjangan.

Bagi komunitas, fenomena ini cenderung menimbulkan ketegangan sosial. Pergundikan dapat memicu perpecahan dalam komunitas yang mengutamakan norma kolektif. Secara khusus, konflik antara nilai tradisional dan modernitas kerap terjadi karena pergundikan sering kali dipandang melanggar prinsip-prinsip kemasyarakatan yang konservatif. Hal ini dapat mengganggu harmoni sosial, terutama ketika isu nilai budaya dan agama turut hadir dalam diskusi.

Di sisi lain, pergundikan juga memengaruhi persepsi terhadap institusi pernikahan. Dalam jangka panjang, meningkatnya penerimaan atau toleransi terhadap hubungan semacam ini dapat melemahkan institusi pernikahan, yang selama ini dianggap sebagai pondasi dari stabilitas masyarakat. Hal tersebut meningkatkan risiko longgarnya ikatan sosial yang mendasari kehidupan komunitas. Dampak-dampak ini menunjukkan bagaimana kompleksnya isu pergundikan, baik pada tataran interpersonal maupun struktural.

Studi Kasus: Respon Terhadap Pergundikan di Berbagai Daerah di Indonesia

Pergundikan sebagai fenomena sosial memiliki sejarah panjang di Indonesia, dengan penerimaan dan penolakannya bervariasi di berbagai daerah. Studi kasus dari berbagai wilayah menunjukkan bahwa perspektif masyarakat terhadap pergundikan dipengaruhi oleh faktor budaya, agama, serta struktur sosial.

1. Jawa: Persepsi yang Kompleks

Di daerah Jawa, khususnya pada masa kolonial, pergundikan sering dikaitkan dengan status sosial dan ekonomi. Para pria berstatus tinggi atau yang memiliki kekayaan kerap mempraktikkan pergundikan sebagai tanda gengsi. Namun, dengan meningkatnya pengaruh Islam dan modernisasi, pandangan masyarakat terhadap praktik ini berubah drastis. Saat ini, pergundikan lebih sering dianggap sebagai sesuatu yang melanggar norma agama dan adat, menciptakan tekanan sosial bagi individu yang melakukannya.

2. Sumatra Barat: Perspektif Berbasis Adat dan Agama

Di Sumatra Barat, yang kuat dipengaruhi oleh budaya Minangkabau dan hukum Islam, pergundikan mendapat penolakan keras. Sistem matrilineal yang mendominasi memastikan nilai-nilai keluarga dihormati dan stabilitas hubungan dijaga. Pergundikan dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan gender dalam tradisi ini, sekaligus bertabrakan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya kesetiaan.

3. Bali: Pengaruh Tradisi dan Modernitas

Di Bali, konsep tradisional mengenai hubungan pria dan wanita memberikan ruang berbeda terhadap pergundikan. Sebagian komunitas adat tradisional memandangnya dari perspektif kasta dan tradisi, di mana hubungan selain pernikahan kadang diterima dalam konteks tertentu. Namun, modernisasi dan pengaruh hukum nasional menggeser pandangan ini, dengan semakin kuatnya penolakan terhadap praktik tersebut.

4. Sulawesi Selatan: Praktik yang Diwarnai Politik dan Agama

Dalam sejarah di Sulawesi Selatan, sebagian kalangan bangsawan Bugis dan Makassar pernah menganggap pergundikan sebagai hal normal, terutama di kalangan elite. Namun, pengaruh agama Islam yang sangat kuat di daerah ini sejak abad ke-17 telah mendiskreditkan praktik pergundikan. Saat ini, masyarakat secara luas menentangnya dan memperjuangkan nilai-nilai yang mendukung kesetiaan pernikahan.

Kesimpulan dari Studi Kasus Daerah

Beragamnya respons di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan bahwa pergundikan tidak hanya dipengaruhi nilai agama, tetapi juga tradisi lokal, struktur sosial, serta tekanan modernitas.

Kesimpulan: Haruskah Pergundikan Dipandang Ulang dalam Konteks Modern?

Pergundikan, yang dulunya lazim dalam berbagai masyarakat tradisional, kini menjadi topik yang kompleks dan sering memancing perdebatan. Dalam konteks modern, budaya, hukum, dan norma sosial telah berevolusi, sehingga mendorong masyarakat untuk menilai kembali istilah ini. Pergundikan bukan hanya isu personal, tetapi juga mencakup dimensi moral, sosial, ekonomi, dan bahkan gender yang memerlukan pembahasan lebih mendalam.

Sebagian pihak menilai bahwa pergundikan dapat dianggap sebagai bagian dari sejarah dan budaya masa lalu yang tidak lagi relevan di tengah prinsip kesetaraan yang kini dijunjung tinggi. Adanya pergeseran nilai sosial, ditambah dengan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap praktik yang mengindikasikan ketidakadilan, membuat pergundikan kerap ditentang di berbagai lapisan masyarakat. Dalam konteks ini, pandangan yang kritis muncul terhadap isu-isu seperti dinamika kekuasaan dan hubungan subordinasi dalam relasi pergundikan.

Namun, di sisi lain, ada pihak yang berpendapat bahwa pergundikan tidak semata dapat dinilai dari perspektif barat atau modernitas. Mereka menunjukkan bahwa pergundikan dalam sejarah memiliki akar yang berbeda tergantung pada konteks budaya dan kondisi sosial-ekonomi setiap masyarakat. Pemahaman ini menitikberatkan pentingnya menghormati kearifan lokal dan konteks historis sebelum menyatakan suatu praktik tidak relevan.

Dalam dunia yang semakin terhubung dan pluralistik, konflik antara nilai tradisional dan modern ini kerap mendominasi diskusi. Ketika berbagai institusi, seperti agama dan hukum, memiliki interpretasi berbeda terhadap pergundikan, masyarakat menghadapi tantangan dalam menentukan apakah nilai-nilai lama harus sepenuhnya ditinggalkan atau tetap diakomodasi dengan cara baru. Pembahasan ini melibatkan aspek etika, kebijakan publik, dan pentingnya keselarasan antara hak individu dan norma masyarakat.